傳統女性

傳統女性,呈現的是依附在傳統父權社會及農業經濟架構下的臺灣女性,人身(或人生)的價值與地位,受到男尊女卑的觀念與傳宗接代的功能取向等外在因素所左右。

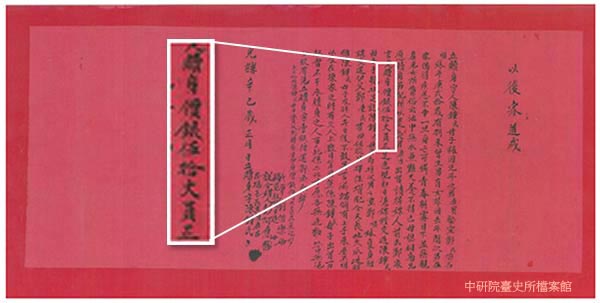

女性自出生後,幸者留在原生家庭,協助家務、農作,順利出嫁,進入另一個家庭,生兒育女,持續勞作過一生;而不幸者,因家境困頓或八字不合等種種理由,出生即被溺死,或被賣為奴婢,甚而為妓。婚後的女性,身體權屬於丈夫、夫家,夫死之後,夫家有權處置及決定其後續的人生。展品中的贖身字與當代私人日記,試圖揭示女性被壓抑與坎坷的生命歷程。

1881年陳鍾氏立贖身字,讓次媳鄭順妹在丈夫死後由娘家父親贖回

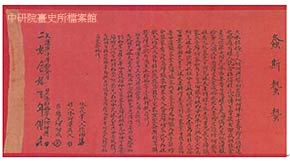

結婚及生下男性繼承人是女性人生的大事,即藉由傳宗接代的生育能力,決定女性在家族中的財產繼承與權力地位。從婚姻文書及婚儀圖像中,可以看到女性在宗祧譜系的既定觀念下,須面對不同形式的婚姻,而各有不同的人生樣貌。傳統的嫁娶婚,女子由父母尊長選擇門當戶對的婚配對象,經明媒正娶進入夫家取得妻的身份。相對於明媒正娶的嫁娶婚,貧困家庭無法負擔沉重的嫁妝、家族缺乏男性繼承宗祧,或寡婦無力養家等情況下,遂出現所謂的「小娶」,其型態有招婿、招夫、納妾、媳婦仔等。

|

|

| 1912年4月27日,板橋林祖壽與清水蔡嬌霞結婚照片 |

1901年何阿牌娶張阿完為妻並入贅,立承招婚字言明婚後雙方的權利義務 |

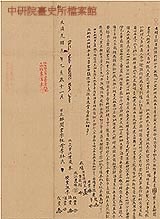

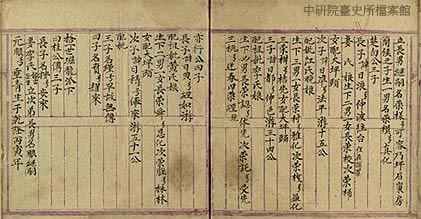

臺灣傳統婦女婚後的生活寫照,包括天明即起,上侍公婆、下撫子女、照料小姑小叔、內外灑掃、修補全家衣履帽衫、三餐烹煮等,若逢年過節、節日喜慶更是忙碌,農閒兼差補貼家中經濟,全心全力的投入家庭照料,從而成為「賢妻良母」。無論其勞務負擔多麼沉重,仍然是依附在男性之下,且必須聽從婆婆,甚至是小姑。當家中無男性尊長時,「媳婦熬成婆」的成年婦女才能管理家族財產,主持析產分家或典賣等事宜。當女性的生命走向尾聲,回顧婚姻最實質的意義,便是女性生活在以男性為主體的宗祧制度下,透過婚姻取得列名神主牌、受子孫香火祭祀的權利。雖然如此,留下的也僅有姓氏,沒有名字。

|

|

1875年

李林氏在家中無男性尊長情況下,立撥鬮書字均分家業 |

在游姓家族族譜中,僅見透過婚姻關係以妣(妻)的身分進入家族的女性 |